日期:2025-07-08 09:11:45

时代更迭,恰似沧海桑田之变。如今,科技的飞速发展不仅为我们的生活带来了前所未有的便利,更让物质世界变得丰富多彩。昔日那些在古时候一物难求的珍品,如今已变得触手可及。

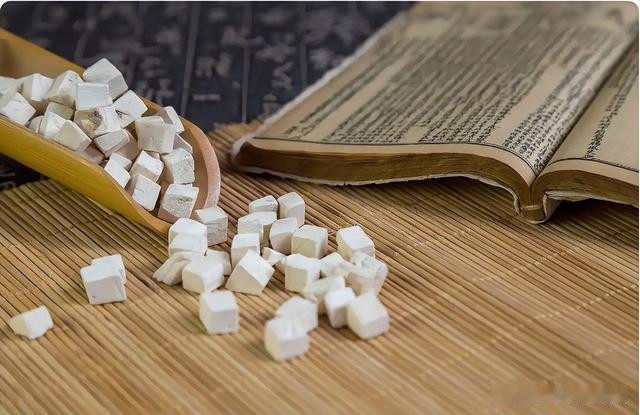

有一种养生之物,因培育艰难、寻觅不易,古时劳动人民往往难以得见。然而,因其卓越的养生功效,它被誉为“仙家上物”,李时珍更称其为“茯兔”。此物用于养生,善于祛除体内各处湿气,尤其擅长化解脾胃中的水湿,还能安神助眠、改善记忆力。

这种养生之物,便是茯苓。茯苓作为一种真菌,多寄生在松科植物的树根上,隐匿于山林之间,难以被人发现。但随着培育技术的不断进步,茯苓如今已不再是稀罕之物,走进了寻常百姓家。然而,在“物以稀为贵”的传统观念影响下,很多人反而觉得茯苓不过是普通物品,并无特别之处。

其实,早在《苏沈内翰良方校释》的第四卷“茯苓说”中,便有茯苓为“仙家上物”的记载;《本草衍义》更是赞誉茯苓“行水之功多,益心脾不可缺也”。古籍中对茯苓的美誉不胜枚举,诸多学者也对茯苓推崇备至。在实际的养生过程中,茯苓的益处可从以下五个方面来阐述。

一、用茯苓养生,能够利水。

茯苓之所以备受推崇,原因在于它“既能祛邪,又能扶正,补而不峻,利而不猛,利水而不伤正”。再者,茯苓没有明显的寒热偏向,因此不论是寒性体质还是热性体质的人,都可以放心使用。

茯苓祛除水湿的用法多种多样。比如,若因脾阳运化不足,导致水湿停聚,可用茯苓与白术、黄芪搭档,共同补气健脾,从根源上清除水湿。若腰以下有水液停聚,出现“肿”的症状,同时脘腹不舒、胀满,则可用茯苓与白术、苍术以及厚朴配伍。若水湿偏重且伴有寒气,则可用茯苓与党参、山药以及温热祛寒的干姜同用。此外,《金匮要略》中还提到一个应用广泛的方法,即茯苓能助防己、黄芪、桂枝祛除四肢肌肤之水湿。

二、用茯苓养生,能够祛痰。

前人认为“痰饮必用茯苓”。在《世补斋》这本经典古籍中,便有“茯苓一味,为祛痰之要药,痰之本,水也,茯苓可以行水”的论述;《医宗必读》中的《痰饮卷》也提到,痰的生成是“脾土虚湿,清者难升,浊者难降,淤积生痰”。

其实,痰饮不论是有形之痰还是无形之痰,其本质都是水液因“炼液成痰”所致。想要清除痰饮,单纯祛痰并不能从根本上解决问题,更需要解决水液的问题。在养生过程中,方法众多。比如,大名鼎鼎的“二陈汤”便是茯苓、半夏、陈皮、甘草同用;针对热痰,则多用茯苓、桑白皮、川贝、瓜蒌仁;寒痰则用茯苓、半夏、天南星、细辛等。只是这几个方法牵扯到有毒的半夏以及大毒的细辛,所以使用前需要经过专业人士的斟酌。

三、用茯苓养生,能够祛除肠胃之水湿。

肠胃中水湿过多,则易导致拉肚子。茯苓既能健脾补中,又能渗湿利水,从而应对此类亚健康状态。若因脾胃虚弱而有湿气,导致脾胃运化不足、清浊不分、混杂而下,可用茯苓、人参、白术同用。茯苓既能增强人参、白术的健脾之功,又能与白术一起除湿。

上述是因脾胃虚弱而产生的水湿。若反之,因湿气重而导致脾胃虚弱,则需要改用茯苓、人参、白扁豆、薏苡仁。与上述方法的不同在于,前者重于补脾胃,后者在于除湿气。

此外,若脾肾两脏腑不足而泻者,可用茯苓与党参、炒白术、煨肉豆蔻同用;若脾胃不仅有水湿,还有寒气,则可用茯苓、苍术、厚朴、白术同用;若伴有热从而产生湿热,则可用赤茯苓配伍葛根、黄连;若属于伤食而泻者,可用茯苓、焦山楂、车前子、葛根同用。

四、用茯苓养生,能够健脾胃。

茯苓的特点就是可以健脾补中,适合于脾胃虚弱、不爱吃饭、倦怠等亚健康状态。可用之与人参、白术、甘草搭档,这便是大名鼎鼎的四君子汤。除了这个常用的方法之外,还有很多方法在前边已经提到过,此处不再赘述。

五、用茯苓养生,能够宁心安神、助眠、助记忆。

茯苓味甘能补,入心脾,益心脾而宁心安神;味淡而能渗湿,使水湿不能上凌于心。因此,茯苓可用于多种原因导致的睡眠亚健康以及善忘的亚健康状态。

若因心脾两虚、气血不足,出现心中惊悸、容易忘事、睡眠质量欠佳等表现,养生可用茯苓、人参、当归、酸枣仁。包括源自于《济生方》中大名鼎鼎的“归脾汤”等方法,都是以此为基础。

说了这么多茯苓的养生益处,也得提一提它的弊端。虚寒而精滑的人不宜用茯苓养生,否则可能适得其反;再如《启源》一书中提到“汗多之人久服,损元气”。再者,用茯苓养生需以10至20克为宜,多用无益。

茯苓的养生之用广泛,实用价值也很高。如今的科技进步让茯苓已不再是稀罕之物,可以造福更多养生爱好者。让我们珍惜这份自然的馈赠,合理利用茯苓,为健康加分。

启泰网配资-股票办理开户-股票配资网-独家提供-软件股票排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。